小人閑居為不善日記|ニクソンと薔薇――ブルース・コバーンと《寝ても覚めても》|noirse

ニクソンと薔薇――ブルース・コバーンと《寝ても覚めても》

text by noirse

1

9月末日。六本木のビルボードライブ東京で、ブルース・コバーンのライブを見た。

ブルース・コバーンは、カナダ出身のシンガー・ソングライターだ。カナダはニール・ヤング、ジョニ・ミッチェル、レナード・コーエンなど、ソングライターの名産地として知られている。ザ・バンドのメンバーも6人中5人がカナダ出身だ。しかしわたしは、カナダで最高のソングライターと言えば、ブルース・コバーンを他においていないと確信している。そんなコバーンのおよそ四半世紀振りの来日。当然の如く駆け付けた。

はじめて見るブルース・コバーンは、見るからに腰を悪くしていた。御年73歳。それも当然の年齢だ。だがひとたびギターを手に取るや、あざやかなフィンガー・ピッキング、ダンディズム漂うヴォーカルで、衰えなどまったく感じさせない。ここ数年見た中で、もっとも素晴らしいステージだった。

はじめて見るブルース・コバーンは、見るからに腰を悪くしていた。御年73歳。それも当然の年齢だ。だがひとたびギターを手に取るや、あざやかなフィンガー・ピッキング、ダンディズム漂うヴォーカルで、衰えなどまったく感じさせない。ここ数年見た中で、もっとも素晴らしいステージだった。

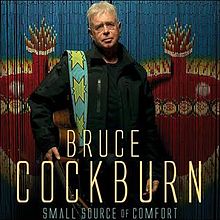

セットリストは昨年の新作を中心に往年の名曲をふんだんに織り交ぜたもので、満足のいくものだった。だがもちろん、聞きたい曲がすべて聞けたわけではない。そのうちのひとつが7年前のアルバム《Small Source of Comfort》に収録された〈Call Me Rose〉だ。

タイトルだけ聞くと、ロマンチックなラブソングを想像するかもしれない。だが優れた詩人でもあるコバーンの曲の中でも、一筋縄ではいかない、異彩を放つナンバーだ。さわりだけ訳してみよう。

わたしの名前はリチャード・ニクソン

でも今はただの女の子さ

きみは知らないだろうけどね わたしはかつて、世界の王様だったんだ

思わず耳を引く導入部だ。これはニクソンが生まれ変わって、女の子になったという歌なのである。彼女はローズという名前で、今では二児を抱え、プロジェクト(低所得者用の公団)に住んでいる。昔は傲慢だったけれど、今は貧しさを学びながら生きている。権力はないが、耐える力はある。回顧録を書けば売れるかもしれないね。わたしのことはローズと呼んで。そういう歌だ。

コバーンは生粋のリベラルで、80年代以降は政治性の強い歌を取り上げるようになった。この歌も、傲慢だったニクソンが若く貧しい母親に生まれ変わり、過去のあやまちに気付くという皮肉の効いた内容だ。だが、そこに薔薇の花を添えることで、社会的なメッセージを声高に問うのではなく、不思議な美しさを帯びた歌にしてしまう。この辺の妙味が、コバーンのマジックだ。

だが、ここでのニクソン像は少し硬直しているとも感じてしまう。1968年の大統領選で、ベトナム戦争に反対するアメリカ中の学生やヒッピーの運動虚しくニクソンの当選を阻めなかったため、彼はひどく恨まれることになった。さらにウォーターゲート事件もあいまって、ネガティブなイメージがすっかり定着。今年話題になったスピルバーグの映画《ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書》も、ニクソンに典型的な「悪役」のレッテルを貼り付けていた。

しかし現在、ニクソン評価は修正されつつある。彼は人種差別的と目されていたが、選挙権の増進には賛成しており、在任中に公民権の拡大や教育現場での人種統合が果たされたことも近年指摘されている。いち早く環境問題や麻薬撲滅運動に取り組み、一定の成果も上げてきた。リベラルな歴史家やジャーナリストからも、肯定的な評価を得るようになってきている。

コバーンは、それは過大評価だと述べ、同様にレーガンやブッシュ、トランプもとことん批判してきた。しかし考えてみてほしい。プロジェクトに住む貧しい母親が、前回の大統領選で投票するとすれば、いったい誰だっただろう。それはトランプだったのではないだろうか。

〈Call Me Rose〉は、ニクソンを女の子に「変身」させることで、複雑な味わいの歌になった。しかし現実的に考えれば、コバーンの意図は反転し、真逆の結果に着地してしまうのではないか。

2

その日、ブルース・コバーンの公演まで時間があったわたしは、新宿の劇場で《寝ても覚めても》を見ていた。柴崎友香の同名小説の映画化で、《万引き家族》と共に今年のカンヌ映画祭のコンペティションに出品されて話題になった。一人の女を巡る二人の男の、簡単にいえば三角関係の話なのだが、二人の男を東出昌大が一人二役で演じているところが特色のひとつだ。

その日、ブルース・コバーンの公演まで時間があったわたしは、新宿の劇場で《寝ても覚めても》を見ていた。柴崎友香の同名小説の映画化で、《万引き家族》と共に今年のカンヌ映画祭のコンペティションに出品されて話題になった。一人の女を巡る二人の男の、簡単にいえば三角関係の話なのだが、二人の男を東出昌大が一人二役で演じているところが特色のひとつだ。

主人公「朝子」は、同じ顔をした二人の男を愛してしまう。顔は似ていても性格は大きく異なっていて、一人は自由で危険な男「麦(バク)」、もう一人は平凡だが優しいサラリーマン「亮平」だ。朝子は麦に夢中になるが、彼は突然いなくなってしまう。数年後、亮平に出会った朝子は、戸惑いながらも惹かれていき、愛し合うようになる。しかし、そこに麦が戻ってくる。

固定観念に縛られず、気まぐれで衝動的な麦は、不気味な存在として映る。いわば「モンスター」と言えるだろう。だが戻ってきた麦に対する朝子の行動は、詳しくは述べないが意外なもので、亮平の予測を大きく越えていく。亮平から見れば、気心が知れたはずの朝子もまた、理解しがたい「モンスター」なのだ。

《寝ても覚めても》を見た観客は、朝子に対してどういった感想を持つだろう。理解できないと思うだろうか。ひどい女だと受け取るだろうか。それとも、ひどいけれど、分からないでもないと感じるだろうか。

おそらくだが、とてもよく分かるし、自分も同じ行動を取るだろうという人は少ないだろう。朝子の気持ちは理解できなくもないが、容認できる範囲を越えているし、実際に身の周りにいたら困る。たぶんこう思う人が大半ではないか。

この映画の構成はよくできていて、朝子と亮平が親密な関係になるまでの過程は、繊細に慎重に、見る者が共感しやすいようにじっくり語られていく。だが麦がふたたび現れてからは、目まぐるしいほどのスピードでことが進んでいく。

ここにあるのは、「複雑さ」と「単純さ」だ。時間をかけて積み重ねられてきた、複雑な亮平と朝子の関係。急転直下、唐突に始まり終わっていく、単純な麦と朝子の関係。

複雑だが豊かな亮平と朝子の物語を見守ってきた観客は、麦と朝子の行動を、たとえ理解はできても、一線を越えてしまっていて、常識的に考えれば迷惑なものと見做すだろう。

だがそれは、きっと裏返しの感情に違いあるまい。といっても、自由気儘な彼らを非難しつつも本当は憧れているとか、そんななまやさしい話ではない。

朝子の「単純さ」は、どこか見慣れた、記憶にあるもので、ふだんは自分の心の何処かに眠っていて、ふとした拍子に発動してしまう、手の付けられない感情ではないか。《寝ても覚めても》を見てぞっとすることがあるとすれば、このようなものではないだろうか。

3

今アメリカでは、ドキュメンタリー監督マイケル・ムーアがトランプ現象を分析した《華氏119》が話題を呼んでいる。このタイトルは、ムーアがかつてブッシュ(息子のほう)を痛烈に批判した《華氏911》を踏まえている(911とはNYテロ、119はトランプが大統領に当選した日のこと)。当時ジャン=リュック・ゴダールは《華氏911》についてこうコメントした。ムーアが考えているほど、ブッシュはバカじゃない。

今アメリカでは、ドキュメンタリー監督マイケル・ムーアがトランプ現象を分析した《華氏119》が話題を呼んでいる。このタイトルは、ムーアがかつてブッシュ(息子のほう)を痛烈に批判した《華氏911》を踏まえている(911とはNYテロ、119はトランプが大統領に当選した日のこと)。当時ジャン=リュック・ゴダールは《華氏911》についてこうコメントした。ムーアが考えているほど、ブッシュはバカじゃない。

ゴダールらしい皮肉だ。とはいえ実際のところ、ゴダールが言うほどマイケル・ムーアだってバカではないだろう。ゴダールのこの言葉は、一部で批判もされた。

しかしこの言葉、やはり一理あると思う。ゴダールが本当に言いたかったのはこうではないだろうか。ブッシュは単純かもしれない。けれど単純さとは複雑さの一部分であって、それをすべて単純と決めつけてしまうのは、その背後にある複雑さをすべて捨て去ってしまうことなのではないか、と。

トランプに投票した人たちも一様ではなかった。当初トランプの言葉は低所得の白人層のみにしか響かないと目されていたが、中流階級にも投票した人は多く、彼が口を極めて罵ったヒスパニックからも支持率が高かったことはよく知られている。アジア系からも一定の人気があった。

トランプは「モンスター」だ。トランプは「複雑」だったアメリカを明解に分断し、ひどく「単純」に作り変えてしまった。まるで麦が朝子を、いっぺんに「単純に」してしまったように。

「単純さ」は誰にでも、潜在的に備わっており、場合によってはおそろしい働きを行うだろう。自分は単純ではないという人ほど、わたしは怖いと思う。ゴダールの言葉は、そういった考えに警告を与えるものだ。

かといって〈Call Me Rose〉が、現実を直視していない曲だと批判するつもりは毛頭ない。多様な解釈を呼び込む、優れた歌だ。コバーンは、ニクソンに「薔薇」を与えた。ここには政治的信条を越えた、理解や共存への思いが込められている。トランプを非難する人びとは、コバーンと同じように、トランプの支持者に薔薇を差し出すことができるだろうか。

(2018/10/15)

————–

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中