カデンツァ|世界への発信とは|丘山万里子

世界への発信とは

translate.google.com says「俊英カルテット」=「Shun-Britique quartet」!!

text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

本誌は7/15号よりデータ部分の欧文表記を開始した。アクセス解析により、海外に散在する読者がネットの翻訳機能を使って記事を読んでくださっている様子が把握できるようになり、その検索糸口を置いておく試みだ。

海外からのアクセスは欧米が多いが、アジアでもむろん読まれており(本年1月初め時点で381都市)、その意味で欧文というより多言語とすべきか、とも考えている(ゆえにforeign languageとした)。

4年近く『五線紙のパンセ』『バックステージ』『コンサートレビュー』を重ねていると、出会った日本の優れた作品や演奏をもっと広く世界に知って欲しい、という気持ちが強まり、それを解析データが後押ししてくれた、というのが実際のところだ。

いや、別に日本にこだわることでなく内外含め、この作品やこの演奏のどこの何が筆者を動かしたか、それは何を意味するか、そこで何を考えたか、受け手の感受と思惟を「批評」として世界に提示発信するにはどうしたら良いか、その手立て。

オリンピックを控え囂(かまびす)しい「日本から世界への発信」などとは別のところで地道に考えてゆきたいと思っている。

日本からの「批評」発信ならまず英語版を、というのが通常だろう。

そうだろうか?

私たちが書く批評は日本語である。

であれば、世界への道は二つだ(あくまで現時点での私の考え)。

1)日本語で書き、かつ、「外国語」でも書く。

2)日本語で書き、その翻訳を載せる。

1)日本語でも、外国語でも書く、について。

古代から「文明のあとに言語がくっついて広まる」(大野晋)のであれば、現代の普遍言語(世界流通語)を英語、とするのは自然ではある。文明すなわち科学技術に先進し、それによる経済優位が、劣位のものへ侵入する、言語もまたその一つの形であり、今日の英語の優位はそこにしかない。英語とはすべからく現代を覆う科学経済神話の象徴だろう。

明治初代文部大臣森有礼が「日本語廃止・英語国語論」(1872,3年)を唱えた時、彼の頭にあったのは「急速に拡大しつつある全世界との交流」であり、「通商語」としての英語の必要性だった。当然総攻撃を食ったし、米の高名言語学者にたしなめられたが、恥じることはない。彼は目指す大国(帝国)への最短の道を正しく認識していた。

ほぼ150年後の私たち、学校教育も含め、実は変わらぬ認識を持っているではないか。

「世界に伍するにはまず英語だ!」。

だが、ここでしかと考えたいのは「世界に伍するとは、交流とは何か」それ自体、である。

私が思い描くのは、批評の流通・通商の迅速や拡大ではない。国力(軍事経済)増強、ビジネス競争原理とは別の話だ。

文豪志賀直哉が敗戦直後「日本語廃止・フランス語採用論」(1946/『改造』)を主張したのを「バカにつける薬はない」と丸谷才一は糾弾したが、志賀に「制度としての<日本語>と国家としての<日本>とに対する苛立ち」を見、「<制度>が<制度>として機能しえない理想郷を<フランス語>として思い描いてみたまでのことだ」と述べる蓮實重彦(『反・日本語論』筑摩書房 1977年)に私は頷きつつ、同時に、自分の操る日本語への無自覚をズキリ突かれる。

先日の新聞に見かけた小池百合子都知事の言葉「さらにフォーカスし、アプローチの強化を」「様々なポテンシャルを生かしてもらうことが東京にとってもプラス」「バリアフリー化を進めるのは高齢化社会にも必要なことでレガシーになり得る」などなど、カタカナで目くらましする空虚に、むしろ森の英語国語論の切実・真意を思うのだ(2019/7/27朝日朝刊)。

さて日本語はご覧の通り、漢字とかなの組み合わせ、これにカタカナ、ローマ字が適宜入る。

カタカナはもともと漢文が知識階級の素養であった時代、漢字和読の補助、さらに訓読使用へ、これに外来語カタカナが加わった。

アルファベットに比すればややこしい日本語の歴史と形態をここで紐解く余裕はないが、何れにしても明治期の欧化は中国文化からの脱却と同義であった。だが、新元号を令和としたごとく、根っこは変わらぬ言語を今も採用しており、これこそが志賀が逃げだしたかった「制度としての日本語」なのであろうか、とも思う。

大雑把に言って、漢文化渡来から明治まで1500年ほどと考えれば、入欧に舵を切ってたかだか150年。漢の権威から欧米の権威に乗り換え、身に沁み込んだものへの自覚なくアジア蔑視をまとうのが今日であれば、改めて、私たちが「伍したい世界」って何?と自問したくもなるわけだ。

ともあれ、日本語での記述に際し、漢字、かな、時にカタカナ、気まぐれもしくは意図的に外国語を、見た目に麗しく、唱えるに心地よく、句読点を入れる入れない、文をここで切る切らないなど「按配」(どの漢字が適切?)しつつ配置してゆく、頭の中で組み立てつつ一つの思惟へと歩くのは、実に楽しく苦しい作業だ。私はその喜びと苦痛を手放す気はない。ついでに言えば、原稿を縦でなく横に書くようになって以来、思考回路は少なからず影響を受けたと思う。

要は、日本語で考える人は日本語で書けばよく、日本語でも外国語でも考える人は両方書けばよい、それだけのことで、それは「書く人」一人一人の「生理と欲望」の選択だ。「世界」にわやわや言われることではない。

考える必要のないデータ部分は、原語(作品や演奏家、そして執筆者の選択語)で表記すればよかろう。それなら外国語、が妥当ではないか。

そこからまずは出発したい。

2)翻訳について。

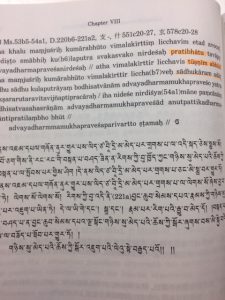

私は昔々、『維摩経』(ゆいまぎょう)という大乗経典の現代語訳をそそのかされたことがある。ミュンヘンから帰国、日本の音楽界に近寄る気になれずにいたので、「素人の視点で楽しく自由な超訳を!」という言葉に喜び、自分の評論領域に不可欠の東洋思想を学びもしたくて引き受けた。家には仏教・宗教・哲学関連専門蔵書が揃い、必要資料の選定から何からの案内人もいたので、経典、辞典その他を机に山と積み、梵(サンスクリット)・漢・和と首っ引きで奮闘した。手元に残る完成稿には校正痕跡があるから出版社まで回ったろうが、お蔵になった。が、いい経験だった。

有名な「維摩の一黙響雷のごとし」のクライマックス部分を少しだけ。「不二法門」(分別言分けの超越)についての問答を重ね、知恵者の文殊菩薩が維摩詰に問う場面。

「於是文殊師利。問維摩詰。我等各自說已。仁者當說。何等是菩薩入不二法門。時維摩詰默然無言。」(鳩摩羅什訳)

「どうだ、とばかり文殊師利、そもそもこの問答をはじめた維摩詰をひたと見すえて問いかけました。さて維摩詰、私たちはみな、それぞれの答えを述べた。今度は君の番です。菩薩が不二法門に入るとは、いったいどういうことかね?

———維摩詰、なんと答えるか。大詰めを迎えて、思わずみな固唾を呑む緊張の一瞬。

維摩詰、黙然として言葉なし!そう、まさにこの沈黙こそ、維摩詰の答え。」(丘山超訳)

この段は文殊の賛嘆「善哉善哉。乃至無有文字語言。是真入不二法門」つまり「お見事お見事。文字も言葉もあるものか!いや、これこそまことに不二法門に入るということよ。」

で締めくくられる。

とまれ、私は漢字一文字一文字の奥深さ、その向こうに原始仏教から大乗仏教への人間の意識の流れと変化、はるけきシルクロードと人と文化往来交差、日本に寄せる波までをひたひた感じ、想像の世界にうんと遊んだ。

翻訳とは、そういう全てひっくるめての作業だが、訳者に見える景色など当然限られ、言葉への定着はさらに至難だ。異なる言語間の「置換」などでなく、それは結局、翻訳者の創造の作。作曲家、楽譜、演奏と同じで、ゆえに私は翻訳に深い敬意を持つ。

それを踏まえた上で。

無料ネット翻訳機能について、そのひどさを誰もが言う。インド・ヨーロッパ語族は共通項があるが、それとは異なる言語圏にある日本語など、ニュアンスなんてあったものじゃない。主語の省略、多様な文字の組み合わせを逐一拾って対応、文意を汲み取るなど簡易AIにできる訳がない(が、無料が大事と私は思う、持たざる者への福祉だ。それに100カ国を超える言語が選択できる!)。

だが、自分の原稿(アポロン・ミューザゲート評)をこれで眺めると、面白い。「俊英」が「 Shun-Britique」でまず爆笑。「甘露」が「It was sweet and sour」、「ふうわり香る淡雪の口どけ」は「the sound in the mouth of a lightly puffy fluffy snow」。「y」の連なりがなんだか楽しい。ポーランド語「甘露」は「Słodki ziemniak」のようだが文章構成が変だ。中国語だとこの一文「它是酸甜的,只有四重奏和三重奏才能聽到的感覺,以及只聽到輕微浮腫的蓬鬆雪中聲音的聲音」。うーん、ぼんやり伝わるか。日本語ととても似ているらしいタミル語(大野晋説)だと梵字風文字が並んでおり綺麗。そもそも「甘露」梵語のアムリタamṛta だって。乳海攪拌から生じた飲料、おおアンコールワットの回廊で見たではないかこの場面。吉本ばなな『アムリタ』なるほど彼女の背には吉本隆明が居る、などなど、各国言語に「置換」だけでも広大無辺、万華鏡世界だ。

めちゃくちゃだの、目くじら立てる必要はなかろう、機械がすることだ。そして、おそらく数年後には このAIも凄まじく進化し「甘露」を学習、不死不老神秘水など、もっと気の利いた一句にしてくれるだろう。

人は機械の不備はそんなもの、と受け入れても、人のなす不備には不寛容だ。

だったら、機械に任せれば誤訳だのの悶着などお咎めなしだし、本文の評価が正反対に翻訳された、という文句も聞いたが、それは原文の問題だろう。

ここに至って、自分の原稿を点検、自分の感受と思惟がそこに明瞭に記されているかを自省するわけで、私自身は日本語記述における明瞭化の努力にのみ邁進、来るべき進化AIに「翻訳置換」を任せた方が賢明と考えるが、いかがだろうか。

日本語同士だって、何が言いたいの?意味わかんない、いや、そうじゃなくて、と言い合っているのだし。

まずは無料翻訳で想像、創造、遊ぶうち、いろいろな興味が湧いてきて、もっと知りたい分かりたい、と「互いに」少しずつ探り合ってゆくのも、人間の一つの知恵ではなかろうか。

いや、それこそ、私たちの一番のおおもと、分かって欲しい・分かりたい欲望の素朴で大切な道程、「双方の歩み寄り」であり、それはとにかく英語版を、といった発想とは異なろう。無料翻訳から見えるのは、実はものすごく大事で深〜い事柄なのではないか、と私は思う。

苦い記憶がある。

エジプトのナイルクルーズ船デッキで、私は日本語ガイドとやりあった。彼の行程の無理な組み方に腹が立ったのだ。私は英語でまくし立てた。彼はじっと私を見つめ、日本語で話してください、と言った。周囲はむろん、欧米人ばかり。どれほど激しい自責に襲われたか。遠い地で懸命に日本語を学び、灼熱の中を案内してくれる青年に、なぜ私は英語を浴びせたか。その自分の狡猾を、私は忘れない。言語とは、それほどに、それほどに剥き出しに人を暴く、恐ろしいものなのだ。

音楽という、言葉の届かぬ世界を記述する不可能を業として長い。つど無力を知りつつなお向き合う日々に思う。

理解は誤解、愛は妄想。

けれども、それは美しい。

ーーーーーー

参考文献:上述の他に以下。

『国語という思想』イ・ヨンスク/新潮現代文庫 2012年

『考古学 人類学 言語学との対話』大野晋・金関恕編/岩波書店 2006年

『読むと書く』井筒俊彦/慶應義塾大学出版会 2009年

『維摩経ノートⅣ』高橋尚夫/ノンブル社 2018年

(2019/8/15)