カデンツァ|言葉の壁|丘山万里子

言葉の壁〜「コレペティトゥアの世界」より〜

Language barrier

Text & Photos by 丘山万里子(Mariko Okayama)

ミラノにピアノ留学後、コレペティトゥアを志した岩渕慶子リサイタル『コレペティトゥアの世界』で(1/12@Hakuju Hall)。

レチタティーヴォをどうしたら良いのか悩み、師に尋ねたら「まずイタリア語を喋ってみなさい、音は自然についてくる」。

ドレスデン歌劇場でコレペティとなった彼女に歌手たちが真っ先に示す反応。

ドレスデン歌劇場でコレペティとなった彼女に歌手たちが真っ先に示す反応。

「アジア人のあなたに何がわかるの?」

アジア人が西洋人の自分たちに注文つけるなど、ちゃんちゃらおかしい(とは岩渕は言わなかったが間違いなくそういう顔がありありと目に浮かぶ。ミュンヘンで経験した『影のない女』市川猿之助演出時の稽古初日もそうだった)。

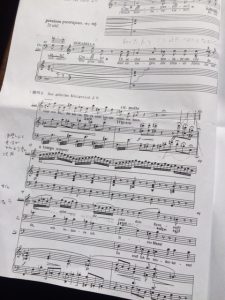

「そういう時のために、私は発音からフレーズから網羅した分厚い分析ノートを作り、それを見せて一つ一つ丁寧に説明し納得させました。」

と彼女はノートを取り出し、客席に見せた。

岩渕は2005年渡伊、ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ音楽院ピアノ科、同大学院コレペティトゥア科を日本人ピアニストとして初めて修了、2009年ボローニャ市立歌劇場付属オペラ研修所コレペティトゥアコースに所属。2011年五島記念文化賞オペラ新人賞受賞、助成を得てドレスデン国立歌劇場で研修を積み、研修後2期コレペティを務め帰国、現在、新国立劇場オペラ研修所で後進指導にあたっている。このリサイタルはその研修記念公演。

コレペティの具体的な仕事内容については拙稿、荒井美礼『ドラマティック・シューマン』(2019/9/15)で既述しているのでご覧いただきたい。

その折感じた「リハをこそ見たい」という希望が叶い、前半はリハーサル風景をそのまま実演。『コジ・ファン・トゥッテ』のレチタティーヴォと、クレネク『秘密の王国』からのアリア指導であった。冒頭2つはそこでの彼女の言葉。

『コジ』のリハでは、リブレットが韻文で書かれていること、したがって詩を支配する韻律や音節に注意するよう歌手二人に指示、ピアノを弾きながら注意すべき点を修正してゆく。あるいは次に来る語頭の子音が二重化する前置詞などの例、開口閉口で意味の変わる単語など細かい説明も入る。

『コジ』のリハでは、リブレットが韻文で書かれていること、したがって詩を支配する韻律や音節に注意するよう歌手二人に指示、ピアノを弾きながら注意すべき点を修正してゆく。あるいは次に来る語頭の子音が二重化する前置詞などの例、開口閉口で意味の変わる単語など細かい説明も入る。

アリアの方は難しい音程をうまくこなすには長いフレーズを短く切って練習、ワルツの拍子に乗せると捉えやすい、といった具体例も示される。

また、オケ部分をピアノで弾くための様々な工夫、アレンジや譜めくりに至るまで、配布資料と共に様々なエピソードが語られた。

後半はベルクからヴァーグナーまでアリアや二重唱のステージ。その選曲の幅広さ、趣味の良さに加え客席から歌手登場といった趣向も凝らし大いに楽しませた。

さて、このリサイタルで考えたのは「言葉」と「文化」の壁だ。

西洋音楽を学びに彼の地を訪れた日本人なら誰もが必ず出会う問題。

いや、自分はそんなものは感じなかった、音楽には言葉も地域性もない、と言う人がいたなら、それはある意味、音楽家としての限界と私は思う。

人には個・弧体としてのぞれぞれの境界がある。どんなに肌を合わせても決して溶けない。そういう本質的な人間存在と音楽とに誠実に対峙するなら、この二つの壁は必ず眼前に立ちはだかるものだ。

それをどう突破するか?

「イタリア語を喋ってごらん」。

——外国語と向き合わねばならないのは歌手だけでなく器楽も同様。歌手のほうが言葉そのものを扱うだけにいっそう深刻に違いないけれども。

二つの壁、と書いたが、実際は一つ、「言葉」だ。

「文化」はそこにのっかったもの、としよう。

だから、「言葉」のそもそもの「はじまり」に立ち返るところから「壁」を考えてみた。

と言うと、西欧文化にすっかり浸された私たち(西洋音楽を愛する人間であればこれは致し方なかろう)は、すぐと「はじめに言葉ありき」を思うわけだ。

すなわち、『ヨハネ福音書』(新約聖書/新共同訳)。

初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。 この言は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。言の内に命があった。

ここで言(言葉)とは「ロゴス」(ギリシャ語) だが、聖書は一種の「近代西欧物語」であり、人類が言語を獲得したのは遥かはるか昔のこと。

人はいつ、言葉をしゃべったか?

ハラリ『サピエンス全史・上』で彼は7~3万年前の認知革命において、と述べているが、脳内で起きたこの革命、つまり意思疎通のための言語の発生は、もちろん生存の危機「気をつけろ、敵だ!」と繁殖の促し「僕は君と交わりたい」という二つの契機による。「表情・身振り」でのコミュニケーションから言語獲得に至るについては、直立二足歩行となったヒトが性信号系(セクシャル・シンボル)を隠したからだ、という松岡正剛の指摘が興味深い(『情報の歴史を読む』)。隠蔽による発情期の喪失が生殖に関する意思疎通(合意)を必要とし、そこに言語が現れた、と。さらに集合体としての協力の必要性。ハラリは「噂話」こそが言語を発達させた、と言っているが、これもヒトの生存と生殖に必須の情報であったからだ。今日、日々SNSで発信されるコミュニケーション新語もまた「噂話」という言語の本質を示していよう。

ところで松岡はヒトの進化の過程で、指が5つに分かれ「数」を発生させたように、言語もまた子音の発生による母音の分節化が因ではないか、という仮説を立てている。つまり、声を出すための喉の筋肉が精巧になり(無論、脳と関連)、子音の発声が可能となり、それが言語を生んだ。第二次性徴に変声期があるように、ヒトの喉に変化が起き、母音と子音の組み合わせによる言語が現れた。ヴォカリーズが全て母音であることを思い起こせば、納得だ。

私のすぐ近くには1歳半を過ぎた幼児がおり、赤ん坊の頃はただ泣くだけだったが、今は様々な「声」を発する。が、もちろん母音だけだ。「あーあ」とか「いーわぁ」とかの単語のほか、多少の組み合わせをしておしゃべりをするようになった。これに子音が加わり分節化すると、彼が耳にしている私たちの言葉に近くなるに違いなく、「魔の2歳児」と言われるイヤイヤ期が言語脳の発達によるストレスであることが手に取るようにわかる。自分では周りと同じに喋っているつもりでもそう発音できていない、通じないもどかしさ、いらつきが爆発するわけで、頭でっかちのその体型とともに、ヒトの進化過程を私に教えてくれる。彼の耳に聞こえているのはもちろん日本語。その響き、音律の中で言葉とその意味は習得されてゆく。

それが言語というものであるけれど、ふと思う。

彼の繊細な耳には(聴覚は最も早く最も後まで残る器官と言われる)、もっと無数の様々な響きが聴こえているだろう。

自然の中に全てがある、とは全ての「創造」が物語るところだ。

母音と子音により人類が言葉を生んだのは「自然」の響きにそれを学んだ、あるいは模倣し取り込んだ。であれば、現在、母音のみ発声する彼には分節以前の「自然界」の豊かなざわめきと韻律がひらけているに違いない。

ちなみに彼は生後2ヶ月くらいから、目を合わせるとにっこり微笑んだ。以来「誰にでも」微笑み抱かれる、ゆえに「誰からも」愛される。天性の「コミュニケーション能力」を備えているらしい。長じてドン・ファンになるに違いない。

「イタリア語を喋ってごらん」————。

そうではあるが。

分節化以前の人類の「表情」「身振り」へと立ち返るなら、逆もまた然り、ではないか。

岩渕は『コジ』のレチタティーヴォ(Che bella giornata)でバリトンに聞いた。

「ここね、女性をおとす時(うふふ)、どう言います?」

バリトンは即座に歌い分けた、というか全体の色が変わった。

正しいイタリア語は必要だ。だがその底に「人間洞察」がなければ、すべては動かない。これこそがコレペティたる岩渕の「技芸」(どこであろうと通用する)ではないか。それは膨大な分析データの背後に息づく彼女のしなやかでこまやかな人間観察・洞察力に他ならない。

イタリア語を正しく読むことについて、日本は欧米に比べ遅れている、と彼女は言った。

確かにそうだ。当然だ。

だが、それが母国語でない分、私たちには分節以前のコミュニケーションと豊かな響きの領域が与えられてもいるのではないか。

彼女はコレペティを選んだ理由を、自分の感性が「一人で奏でる音楽」より「人と一緒に紡ぐ音楽」に強く惹かれたから、と述べている。コレペティに、いや、実は音楽に関わるすべての人間に必須なのは「人間を含む自然観察・洞察力」で、それはおそらく言葉の壁を超える。

2時間あまりの『コレペティトゥアの世界』は実に多くの示唆を与えてくれた。

2時間あまりの『コレペティトゥアの世界』は実に多くの示唆を与えてくれた。

言葉の壁を前に、岩渕がどれほどの努力を重ねたか、資料一つとってもよくわかる。そのキャリアが今後のオペラ界に(日本に限らない)どれだけ貴重な財産となり、豊かな実りを約束するか、実に頼もしく思う。

それを「やっと、ここまで」と感じるのでなく、まさに世界の、未知の領域への一歩と私は見たい。

レヴィ=ストロースは『野生の思考』でこう言っている。

二つの言語があって、一方に「樹木」という語しかなく、他方には「樹木」にあたる語がなく樹木の種々変種を指す語が何十何百とあるとしたら、「概念」が豊富なのは後者であり、「概念の豊富は現実の持つ諸特性にどれだけ綿密な注意を払い、そこに導入しうる弁別に対してどれだけ目覚めた関心を持っているかを示す」(具体の科学)。

現実への「綿密な注意と目覚めた関心」(観察・洞察力)こそが豊かさの源なのだ。

西欧の伝統を細心に学び、かつそのくびきから放たれている私たちの持つ豊かさが、新たな音楽表現・ステージとなってここから拓けてゆくのを見たいと思う。

ところで。

「はじめに言葉ありき」をよく知る私たちは、言葉による分節を拒否する東洋知をあまり知らない。

先日、松平敬・工藤あかね『Voice Duo vol.2 あいうえお』(高橋悠治『母音』が演奏された同日、私は岩渕に居た)を、さらに室内オペラ『サイレンス』(川端康成『無言』:京都&神奈川上演)を見聞しそこなった私は(体調崩し)、この続きたる「東洋知」が書けないことがいかにもいかにも悔しい。この3つの公演レビューは本号(2/15号)に掲載されているから、ぜひお読みいただきたい。

関連評:工藤あかね&松平敬 Voice Duo vol.2 あいうえお|齋藤俊夫

《サイレンス》(原作:川端康成「無言」)|能登原由美

ボーダーレス室内オペラ「サイレンス」|西村紗知

(2020/2/15)