評論|伊福部昭―独り立てる蒼鷺|3.〈記憶の砦〉としての『土俗的三連画』|齋藤俊夫

3.〈記憶の砦〉としての『土俗的三連画』

3. “Triptyque Aborigène” as a fortress of memory.

Text by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

里帰りして見る筆者の郷里はたびごとに寂れていく。それなりに自律した経済的・文化的活動――例えば個人商店で吹奏楽部の楽器や楽譜を買うといった――が市内で可能だったのも昔の話。駅前の大型ビルはテナントも入らず虚ろなコンクリートの塊となり、商店街はシャッター街ですらない、虫歯が次々に抜けていっているような無残な廃屋と空き地の連なりと化している。子供の頃は夏から秋にかけて大量の赤トンボが飛び交ったものだが、河川の公共工事で生息の場を失った彼らはもういない。

寂れていくとは、その土地と、そこに生きる人の記憶が失われていき、また蓄積されていかなくなることにほぼ等しい。

筆者がこの稿を執筆しているここ首都・東京もまた、繁栄とは言えない空疎な賑やかさの中、街の記憶をどんどん上書きし、抹消していく都市である。

記憶喪失、記憶抹消国家たるこの日本国においては、街や建物、地名や自然すら記憶の礎とされずに消去されて、個人のそれのみが唯一の記憶の拠り所となる。その個人の内から現れる芸術作品は、個人を超えて共有される記憶、言うなれば忘却に抗う最後の〈記憶の砦〉として存在する。

伊福部昭の音楽も、彼と、彼が生きた土地とそこに住む人々の〈記憶の砦〉としてあるからこそ、筆者の〈郷愁〉を掻き立てる。

***************

林業を業とする作者は、当時北海道東岸の寒村に住し、絶えず山野を歩き廻らねばならなかったので、自由な時間は殆ど無く、僅に夜の時間を利用しランプの光で此の作品を書いた。(1)

舞台初演時に伊福部がこうコメントした作品、『土俗的三連画』は、厚岸(あっけし)での林務官時代(1935~39もしくは40)に「身近な世界を自己の審美のみを以って画」(2)いた作品である。

後年、作曲当時の厚岸を回想して伊福部はこう述べている。

土地の人たちは私を「森林のだんな」と呼んでいた。

音更に比べアイヌの人たちは、ほとんど見かけなかった。下宿先の五味旅館に、母親がアイヌという娘さんがいた。魚がどっととれた時など、集まって懇親会を開くと、母親がきてイフンケ(エフンゲハウ・子守歌)を歌う。印象的だったのは、ほかでは聴けなかった老アイヌのパッカイ(背負う)という威勢のいい歌です。(3)

それでは、実作品に記された記憶をたどってみよう。

第1章『同郷の女達』はこの様な世界にのみ見得る女達の謂であって、それ等への共感が此の作品を生ましめたのである。都会人が地方人を見る時、ややもすれば感じがちな物珍しさや憐憫を含んだ愛情ではなく、全き共感の所産である。(4)

第1章の楽譜には “Tempo di JIMKUU”と但し書きが記されている。「甚句のテンポで」という意味であろう。甚句は作品中に直接使われてはいないが、伊福部が厚岸で聴いた女達の民謡に甚句が含まれており、それが伊福部に影響を及ぼしたことが想像できる(5)。

作品は譜例1の明るくもどこかに影を持った旋律で始まる。この旋律を「唄1」とする。

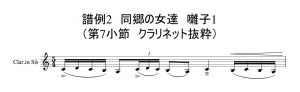

「唄1」の直後に譜例2の「囃子1」が挿入され、またその直後に譜例3の「唄2」が始まる。

「唄2」の直後には譜例4のごく短い「囃子2」が入り、さらにその直後に「唄2」を少し変形した「唄2’」(譜例5)が奏され、その後は譜例6の「囃子3」、第15~16小節(譜例割愛)に「唄2」、譜例7の「囃子4から唄3」、譜例8の「囃子5から唄4」と続く。

このように本楽章では上記の序盤以降も「唄」→「囃子」→「唄」→「囃子」→「唄」……と、「唄」と「囃子」と呼べるであろうフレーズが交代で現れ、また唄は変形を伴いつつ反復されていく。この形式がどこかの地方の甚句に由来する可能性もあるが、それ以上に、「同郷の女達」が集まり、1人が唄を歌い、皆がそれに合わせて囃子を入れ、興が乗った所でまた他の1人が別の唄を歌い……という〈情景〉が筆者には目に浮かぶ。筆者はそれを実際に見たことはないが、何故か懐かしい情景である。

***************

第2章『チムベ』は作者が屡遊んだ北の海に臨んだ住民の居ない小さな半島の名であり、渚には沢山の海豹が見られた。プルウストの『土地の名』と同一の見解が、此の作品を生んだ。(6)

スコアにしてわずか3頁のごく短いこの緩徐楽章は、暗く悲しい都節音階の歌である。

プルースト『失われた時を求めて』の第3部『土地の名・名』にはこのような一節がある。

こうした町なり旧蹟なりはその名によって、それ自身だけのもつ名、人名と同様に固有な名によって指示されるがために、さらに個性的な何ものかをいかにたくさん持ったことであろう。(略)名というものは人なり町なりの――というのは町もその名で呼ばれるためにわれわれにはいつも人物同様個性的な独自のもののように思われがちなものだから――その町のある漠とした映像を思いうかばせる。この映像はその名と、その名の音の明朗とか沈鬱とかの響きによって色彩を導き出す。(7)

「チムベ」の名が思いうかばせる映像とはどのようなものであろうか。

人のいない半島の渚に沢山のアザラシが見える、その映像もどこか物寂しく、弱音で歌われるこの哀歌にふさわしいとも思える。

しかし他の文献では「チムベ」についてさらなる言い伝えが述べられている。すなわち、「この岬では、かつて、多数のアイヌ人が日本人に追い詰められ、殺されたという」(8)凄惨な言い伝えである。

舞台初演の1943年当時には公に語ることができなかったこの言い伝えの映像が、人なくアザラシのみ見える渚の映像と重ねられて音楽によって映し出されている、そのように筆者には感じられる。この音楽には寂しさ、悲しさと共に嘆き、怒りが込められている。

***************

第3章『パッカイ』は知人の年老いたアイヌが酔い痴れると、必ず唄い踊った曲の名である。歌も踊りも涙ぐましい程の単一なモティフの繰り返しに過ぎないが、其等が此の作品を生む動機となり、又素材として用いられた。作品の處々に聴かれる洪牙利(引用者註:ハンガリー)ジプシイの旋法に似たC.H.A.Gis音の下降運動は、其等の全き再現である。(9)

この楽章を形作る主なフレーズは3つである(10)。

第1に、冒頭を飾る軽快なフレーズa(譜例9)。これはその後フレーズe、フレーズf、フレーズgと順に変形していき(譜例10~12)楽章の大部分を構成する。

第2に「洪牙利ジプシイの旋法に似たC.H.A.Gis音の下降運動」と作曲者が述べたフレーズb(譜例13)。これはフレーズc(譜例14)の原型とも見られる。

第3に、松崎の先行研究ではフレーズd、フレーズdº·¹、フレーズd¹とされているが、曲中2回現れ、どちらもフレーズd、フレーズdº·¹、フレーズd¹の順で奏されるフレーズ群d(フレーズ群d全てを譜例で表すと煩瑣になるので、松崎の分類によるフレーズdのみを譜例15に示す)。

松崎の先行研究を基に「パッカイ」の構成を概略して示すと。

A:フレーズaとフレーズbが変容しつつ交互に現れ、最後にフレーズcが現れる。

B:フレーズ群d

間奏

A¹:フレーズaの反復・変容

C:フレーズeの反復・変容

D:フレーズfの反復・変容

E:フレーズgの反復・変容

B¹:フレーズ群d(ただしBが変容したもの)

Aº·¹:フレーズaとフレーズbが変容しつつ交互に現れ、最後にフレーズcで終曲する。

本楽章は上記に示したように同フレーズの執拗な反復によって構成されているが、この反復がアイヌ音楽の特徴であることは前回述べた通りであり、また本楽章の欧文表記は「PAKKAI “chant d’AINO”」つまり「パッカイ、アイヌの歌」である。伊福部が聴いたアイヌによる「パッカイ」の原型も使用して書かれたこの楽章は、アイヌに倣って書くことにより伊福部と彼らとの交流の記憶を刻んだ音楽と言えよう。だが、楽章全体に漂う哀愁と、フレーズcからティンパニーがソロで2回打たれる終曲部の言いようもない寂しさに、アイヌたちとの交流と同時に別離も歌われているように感じるのは筆者だけであろうか。

***************

本作は盧溝橋事件が勃発した1937年に完成した。同年に古関裕而『露営の歌』、瀬戸口藤吉『愛国行進曲』、信時潔『海ゆかば』が書かれ、これらの軍歌・愛国歌が直ちに日本国中を席巻したことは言うまでもない。伊福部がこれらの作品の根底にある〈愛国的感情〉から無縁であったとは言えないが(11)、『土俗的三連画』にはそのような〈愛国的感情〉から離れた、等身大の生活を生きる人間の真なる感情と情景が刻印され、記憶されている。

〈愛国的感情〉が自らと東アジアを焦土と化した事実を我々は知っている。それと共に、「動かぬ」人たる伊福部が築いたこの小さいゆえに堅固な〈記憶の砦〉こそが、人間の生活が営まれる限り奏で続けられる音楽であり、帰るべき故郷であることも我々は知っているはずなのだ。

(2020/6/15)

連載第1回:1.だが蒼鷺は動かぬ

連載第2回:2.『日本狂詩曲』は民族性を横断する

(付記)今回、コロナ禍の影響で原資料に当たることができず、二次文献からの孫引きが多いことをお断りいたします。

(1)伊福部昭「「土俗的三連画」作者解説」『日本交響楽団誌』1943年4月号(小林淳編『伊福部昭綴るII』ワイズ出版、2016年、34頁より孫引き)。

(3)伊福部昭(聞き手/編集委員:名和修)「「北」の語りべ」日本経済新聞(夕刊)2003年4月7日~11日(小林編、前掲書、23頁より孫引き)。

(4)伊福部・小林、前掲「「土俗的三連画」作者解説」、34-35頁。

(5)ただし、片山杜秀は「作曲者によれば、ジンクとは、日本語の甚句に関連するかもしれぬが、とにかくアイヌが自分たちの音楽のリズム・パターンを指して言った言葉だそうだ」と記述している(片山素秀(現・片山杜秀)による曲目解説、CD「伊福部昭の芸術1 初期管弦楽」キングレコード、KICC175、1995年、ブックレット15頁)。

(6)伊福部・小林、前掲「「土俗的三連画」作者解説」、35頁。

(7)マルセル・プルースト『失われた時を求めてI』(淀野隆三、井上究一郎訳)新潮社、1974年、369頁。

(9)伊福部・小林、前掲「「土俗的三連画」作者解説」、35頁。

(10)第3章「パッカイ」の分析に当たっては松崎俊之「伊福部昭と「日本的なるもの」の帰趨―問題としての日本近代音楽に対する一視座―」『芸術文化』東北芸術文化学会、第6巻、2001年7月号(pdf: http://www.tsac.jp/ronbun/ronbun_6/matsuzaki_6)を参考にし、フレーズの名などは松崎によった。

(11)伊福部は1940年に札幌での紀元2600年記念大聖火祭で大作『交響舞曲越天楽』を自ら指揮し、1943年には『古典風軍楽「吉志舞」』、1944年には『兵士の序楽』という軍楽を作曲している。

使用楽譜:音楽之友社版、1986年出版。