日生劇場 モーツァルト:《コジ・ファン・トゥッテ》|藤堂清

日生劇場開場55周年記念公演

日生劇場開場55周年記念公演

NISSAY OPERA 2018 モーツァルト・シリーズ

《コジ・ファン・トゥッテ、あるいは恋人たちの学校》

2018年11月11日 日生劇場

Reviewed by 藤堂 清(Kiyoshi Tohdoh)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<スタッフ>

指揮:広上淳一

演出:菅尾友

ドラマトゥルク・字幕:長島確

美術:杉山至

照明:吉本有輝子

衣裳:武田久美子

映像:山田晋平

ヘアメイク:橘房図

演出助手:手塚優子

舞台監督:幸泉浩司 蒲倉潤(アートクリエイション)

合唱指揮・副指揮:垣内悠希

副指揮:喜古恵理香 平林遼 堀大輔

コレペティトゥア:平塚洋子 矢崎貴子 田島亘祥

監督:髙橋尚史

<キャスト>

フィオルディリージ:髙橋絵理

ドラベッラ:杉山由紀

フェルランド:村上公太

グリエルモ:岡昭宏

デスピーナ:腰越満美

ドン・アルフォンソ:大沼徹

合唱:C.ヴィレッジシンガーズ

管弦楽:読売日本交響楽団

序曲の出だしの音が重い。遅めのテンポもその印象を増幅する。近年の軽やかな演奏スタイルとは違い前世紀半ばの演奏のよう。オペラ全体を通してもテンポの遅さは続いたし、オーケストラに少し粗いところもあった。

恋人たちを演ずる歌手4人は皆若い。高橋と杉山、村上と岡のアンサンブル、瑞々しく耳に心地よい。アルフォンソの大沼とデスピーナの腰越はかれらよりは上の世代だろう歌唱の面では6人ともに丁寧に歌っており楽しく聴くことができた。演技面のたいへんさを考えれば、立派なもの。

音楽面では、通常カットされることが多いナンバーを演奏していたことを評価したい。フェルランドとグリエルモの2人による7番のデュエッティーノや、24番のフェルランドのアリアは、前後のストーリーのつながりの点であった方が望ましい。とくに後者は続くフィオルディリージのアリアの伏線という意味がある。作品に真摯に向き合う姿勢は大切にしたい。

評価が分かれるのは、長島確のドラマトゥルクに基づく菅尾友の演出。

序曲が続く間に、この演出の前提となる話が演じられる。フェルランドとグリエルモはともにロボットの研究室に属しており、そこの長がドン・アルフォンソ。二人はドラベッラとフィオルディリージにそれぞれ思いを寄せているが、無理やり接近しスマホで写真をとったりと彼女らの気持ちを考えないアプローチ、あっさりと拒絶されてしまう。まあ、無理もない、女性は髪をピンクやイエローに染め、原宿を歩いているようないでたち、男性の方は着るものには無関心なロボット・オタク。

そこで男たちが考えたのは自分たちの研究テーマでの逆転。AIを搭載し学習でき感情を持つような女性たちのアンドロイドを作る。モデルは彼らをそでにした女の子たち、これなら製作者に従順で、愛し続けてくれるだろう。とはいうものの、はじめのうちはプログラム・ミスなのか、《ホフマン物語》でのゼンマイのゆるんだオランピアよろしく動作が止まってしまい、あわててノートパソコンを持ち出し修復するといった場面も。

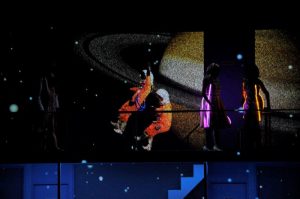

そんな彼女らが、「恋人」たる作り手を裏切ることがあるか、というところがこの演出の出発点となる。女性としてプログラミングしているのだから、気持ちが変わるのは当然というアルフォンソに対し、フェランドとグリエルモは絶対にありえないと主張、賭けをする。アルフォンソの指示に従い、彼らはドラベッラとフィオルディリージに別れを告げ、宇宙へと出発していく。アンドロイドの恋人ということを宣伝したためなのか、宇宙への出征の話題性のゆえか、取材クルーがやたらと目立つ。

フェルランドとグリエルモの変装姿は、アフロヘアでダウンベスト。こちらも渋谷や原宿あたりにいそうな雰囲気。デスピーナは、掃除婦といった格好で登場するが、第1幕最後で医者に変装、第2幕では体にぴったりのキャットスーツとなる。公証人としては愛を仲介するキューピットよろしく、背中に羽をつけてあらわれる。

ドン・アルフォンソはマッド・サイエンティストといった趣き。白い衣装で髪の毛を角のようにかためている。

アンドロイドに恋人以外の人間との愛を教えるのは、アルフォンソに買収されたデスピーナの役割となるが、第2幕冒頭のアリア〈女も、15歳になれば〉で、彼女たちの考えを徐々に変えていく。人間の気持ちが動くのならアンドロイドだってと言えるのか、異なる形のデータを与える必要があるのか、この演出の中ではアンドロイドが相手だからということによる描き分けは明確にはなかったように思う。

最初にドラベッラが、続いてフィオルディリージが陥落。男性3人が”Cosi fan tutte”と声をそろえる。

結婚式の最中にもとの恋人たちが帰ってきたという状況で、アンドロイドはプログラミングがなく、また学習による対応も不可能として、フリーズし動きを止める。製作者であるフェランドとグリエルモは、壊れたものとして廃棄するためビニールをかけようとする。そのとき、彼女らは起き上がり彼らの武器を奪って、威嚇しながら立ち去っていく。

相手が信頼できないということで、別れていくというエンディングは他の演出でもすでに行われているが、まあ、その方が自然だろう。

アンドロイドの心境の変化の理由など突っ込み不足の点はあるが、ここまで大胆な読み替え演出は日本ではいままでなかった。実現した菅尾友、長島確らとともに、それをサポートした日生劇場に敬意を表したい。

最後に気になった点を書いておく。トイレをいろいろな場面で利用していたが、筆者も含め高年齢の聴衆には不評であった。だいたいアンドロイドがトイレを必要とするのだろうか?

(2018/12/15)