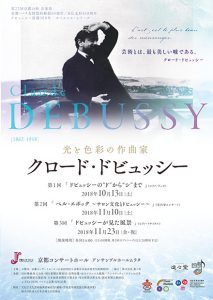

光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー|能登原由美

第1回「ドビュッシーの “ド” から“シ” まで」2018年10月13日

第2回「ベル・エポック〜サロン文化とドビュッシー〜」2018年11月10日

第3回「ドビュッシーが見た風景」2018年11月23日

京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ

Reviewed by 能登原由美(Yumi Notohara)

Photos by 大澤正/写真提供:京都コンサートホール

第1回「ドビュッシーの “ド” から“シ” まで」(初級編)

<出演>

ナビゲーター|岡田暁生

ピアノ|中川俊郎

ピアノ|小坂圭太

<曲目>

いずれもドビュッシー

《小組曲》より〈小舟にて〉|第1奏者:小坂圭太、第2奏者:中川俊郎

《2つのアラベスク》より第1番|ピアノ:中川俊郎

《弦楽四重奏曲》より第1・2楽章|第1奏者:小坂圭太、第2奏者:中川俊郎

《夜想曲》より第2曲〈祭り〉|第1ピアノ:中川俊郎、第2ピアノ:小坂圭太

《レントより遅く》|ピアノ:小坂圭太

《前奏曲集第1集》より〈ヴェール〉、〈亜麻色の髪の少女〉|ピアノ:中川俊郎

《ピアノのための12の練習曲》より

〈5本の指のための(ツェルニー氏による)〉

〈3度のための〉

〈装飾音のための〉|ピアノ:小坂圭太

《対比的な響きのための》|ピアノ:中川俊郎

《白と黒とで》|第1ピアノ:小坂圭太、第2ピアノ:中川俊郎

第2回「ベル・エポック〜サロン文化とドビュッシー〜」(中級編)

<出演>

ナビゲーター|椎名亮輔

ソプラノ|サロメ・アレール

ピアノ|永野英樹

フルート|大嶋義実

ハープ|福井麻衣

ヴァイオリン|石川静

ヴィオラ|細川泉

<曲目>

フォーレ:ヴェニスの5つの歌(抜粋)

第1曲「マンドリン」

第2曲「ひそやかに」

第3曲「グリーン」

ドビュッシー:《ベルガマスク組曲》より〈月の光〉

ラヴェル:シェエラザード

第1曲「アジア」

第2曲「魔法の笛」

第3曲「つれない人」

ドビュッシー:ビリティスの3つの歌

第1曲「パンの笛」

第2曲「髪」

第3曲「ナイアードの墓」

フォーレ:塔の中の王妃

イベール:2つの間奏曲

サン=サーンス:ヴァイオリンとハープのための幻想曲

ドビュッシー:フルートとヴィオラ、ハープのためのソナタ

第3回「ドビュッシーが見た風景」(総括編)

*プレトーク「ドビュッシーが愛した画家たち−ターナー、モネ、そして北斎−」(鶴園紫磯子)

<出演>

ピアノ|パスカル・ロジェ

<曲目>

いずれもドビュッシー

《前奏曲集》第1集(全曲)

《前奏曲集》第2集(全曲)

ドビュッシー没後100年となった今年は、それを掲揚するコンサートが目白押しだった。京都コンサートホールが打ち出したこの企画もその一つ。ドビュッシーとその時代のパリ、あるいはフランスの空気をじっくりと堪能する内容。多少の難点はあったものの、総じて非常に充実したプログラムであった。

全3回。初級編、中級編、総括編に分けられ、最初の2回は音楽学者による進行と解説を交えたレクチャー・コンサート形式。第1回はピアノ作品、第2回は声楽・室内楽に焦点を当てる。最終回となる第3回は、ドビュッシー研究者のプレトークを前座に、フランス近代ピアノ音楽の名手として知られるパスカル・ロジェによるリサイタルであった。

難点を挙げるとすれば初回だろう。ピアノ作品のみとはいえ選曲は創作期間全体からなされている上に、作曲順に配置されており、まさに「ドビュッシーの “ド” から“シ” まで」というコンセプトを表していたのは良い。けれども、全体的にどことなく緊張感を欠いていた。ドビュッシーの生きた当時の「アンニュイな」雰囲気を演出するという狙いもあったのかもしれない。が、冒頭から全体を通じて醸し出されていた空気のゆるさが演奏にも反映され、どこか気だるい印象が後に残ってしまった。

ところが、2回目、3回目と通じて初回の印象は払拭される。ここでは、作品やその演奏から、まさにドビュッシーの作風の変化や時代背景が伝わってきたのである。

第2回は「ベル・エポック〜サロン文化とドビュッシー」。このサブタイトル通り、当時のサロン文化を堪能するものだ。解説では、それを支えたパトロンたちも紹介しながら、ドビュッシーの音楽を生み出した時代のミリューを描き出していた。プログラムは、フォーレ、ドビュッシー、ラヴェルというフランスの19世紀末を代表する3人の作曲家の歌曲と、当時人気があったというハープを交えた室内楽によるもの。同時代の音楽的潮流を示すものでもあったが、ドビュッシーの創作活動前半期に大きな実りのあった歌曲を器楽曲と組み合わせることで、彼自身の音楽スタイルの変遷がより明らかになったように思う。

ドビュッシーと言えば、視覚的な要素とともに音響、音色といった響きの側面が強調されることが多い。それは水平的、時間的な流れよりも、垂直的、空間的な広がりを感じさせる修辞とも言える。けれども、サロメ・アレール(ソプラノ)と永野英樹(ピアノ)によって演奏された歌曲のその長い息の流れを目の当たりにして、ドビュッシーの感覚が水平的な方向に、あるいは時間的な推移により強く働いていたのではないかと感じられた。

一方の器楽曲。トリとなった《フルートとヴィオラ、ハープのためのソナタ》はドビュッシー晩年の作品である。ここではそうした水平感覚よりも、垂直感覚への志向がまさっているように思われた。それが器楽による音色の追求の結果であったのかどうかは定かではない。けれども演奏に先立ってフルートの大嶋義実が話した3つの楽器の位置付けが、その後の演奏の聴取に大きな指標を与えてくれた。

つまり彼は、フルートとハープをそれぞれ神と人間の楽器として対比させた上で、それらをつなぐ役割としてのヴィオラという位置付けを行った。その説明が正しいかどうかはさておき、確かにヴィオラは擦弦楽器としてはフルートに近く、撥弦楽器としてはハープと同類と言える。フルートとハープのいずれにも同質化できるヴィオラは、大嶋の言うように、双方をつなぐ役割を果たしていると演奏を聴きながら感じた。ドビュッシーは当然ながらそれを意識していたのであろう。この珍しい楽器編成を選択した裏には、やはり音色や音響への関心があったのではないだろうか。

そして、「総括」と銘打った第3回はロジェのリサイタル。新しい世紀に入り、ドビュッシーの作風が大きく変わる時期に注目し、その後相次いで発表された2つの《前奏曲集》を取り上げたもの。各集12曲、全24曲を一気に取り上げるという最終回を飾るにふさわしい目玉企画である。

ここでのドビュッシーは、前回の内容をある意味で覆すものであった。つまり、ロジェの音は流れるのではなく、とどまり、そこで対流する。前回で感じたような水平的な志向とは明らかに異なっている。だからといって、決して止まるわけでも、途切れるわけでもない。音符の動きには直接表れないにしても、流れ、変化は感じられるのである。この違いは何であろうか。

演奏の前に、ドビュッシー研究者の鶴園紫磯子によるプレトークが行なわれた。ドビュッシーが影響を受けた画家——–ターナー、モネ、北斎——–たちの画業を見ながら、ドビュッシーの「光と色彩」について解説するもの。この中で鶴園は、象徴派の詩人から影響を受けていた彼の創作活動前半期にも触れた上で、先の画家たちへの憧憬によって作品に絵画的な要素が入り始めた1903年に注目した。彼女によれば、それがドビュッシーの語法の転換点になると言う。もちろん、その後創作された2つの《前奏曲集》は、ここから導かれることになる。

ロジェの演奏を聴いたとき、そしてそれが前回聴いたドビュッシーとは明らかに異なると感じた時、このプレトークの内容が再び立ち上がってきた。ターナー、モネ、北斎、それぞれの画法から得たインスピレーションが創作の様々な面に反映されている。そこには、光や水、その揺らぎといった身近な自然への気づきもあるという。ロジェが捉えていたのは、このドビュッシーが発見した新たな世界だったのかもしれない。

その具体的な説明や細かな比較分析は、私の能力をはるかに超えるためここでは触れない。だが、むしろそうした楽譜の分析を積み重ねる以上に、ロジェや前回までの一連の演奏が全て一つに繋がり、この作曲家の「光と色彩の作曲家」としての側面を露わにしてくれたように思えた。もちろんそれは、このロジェの演奏があったからこそなのかもしれない。けれども、企画全体の構成力にも、改めて感嘆した。

正直に言えば、私は元々ドビュッシーにそれほど親近感を抱いていたわけではない。むしろ、どこか近寄りがたさを感じていた。言葉や概念では説明できないような、得体の知れない感覚が彼の音楽には存在するように感じていたからである。この一連の企画を通じて、それがにわかに理解できたとは思わないが、もっとその世界を覗いてみたいという思いが強くなったのは確かである。

(2018/12/15)