小人閑居為不善日記|鎌倉迷宮物件――清順についての不確かな記憶|noirse

鎌倉迷宮物件――清順についての不確かな記憶

text by noirse

1

何年前だったろうか。よく覚えていないが、8月の初めだったはずだ。わたしは鎌倉にいた。

わたしは東京の外れに住んでいて、鎌倉はけっして近くはない。人と会う用事があったので、ついでにちょっとした小旅行気分を満喫しようと画策していた。

鎌倉から想起するものは人それぞれだろう。わたしにとっては、推理作家・鮎川哲也が住んでいた土地だ。

鮎川哲也が亡くなって、今年で15年経った。わたしは推理小説を読むのが数少ない趣味で、特に鮎川ミステリのファンだ。鮎川先生は長く鎌倉に住まわれていた。わたしは鞄に氏の名作《黒いトランク》の文庫本を忍ばせ、ゆかりの喫茶店でお茶など飲んでみたりした。

S氏と落ち会い、江の島を散策したあと、レトロなカフェで休息を取った。ミルクホールという老舗だ。S氏から、この店は《ツィゴイネルワイゼン》のロケで使われたのだと耳打ちされた。わたしは記憶の底に眠る映画の記憶を浚いだそうと、なけなしの脳細胞を回転させた。

2

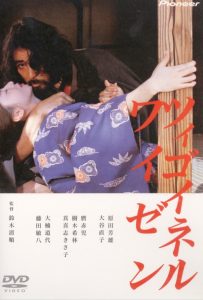

《ツィゴイネルワイゼン》は、鈴木清順監督が1980年に手掛けた、起死回生の一作だ。内田百閒の《サラサーテの盤》を膨らませ、清順好みの大正ロマンが炸裂したこの摩訶不思議な作品は、第一線から遠ざかっていた鬼才の復活を高らかに歌い上げ、最高傑作と評されている。その後清順は《陽炎座》、《夢二》を完成させ、合わせて「大正三部作」と呼ばれている。

去る2月13日、鈴木清順は世を去った。作品を見たことがなくとも、禿頭・白髪・白鬚・眼鏡の、ちょっと「水戸黄門」ふうの風貌を、テレビで見たことくらいあるだろう。わたしが清順という人物を初めて知ったのも、俳優としての顔だった。清順を敬愛する若い監督たちがこぞって彼にオファーを乞い、いつしか監督より俳優としての仕事のほうが上回っていったのだ。

清順は人気がある。けっしてメジャーな存在ではないが、映画ファンからは熱い支持を受けていた。カルト人気というのだろうか。

人気の理由はなんだろう。飄々としたキャラクターもあるだろう。だが何よりも映画ファンを惹き付けるのは、その反骨精神ではないか。

もともと松竹出身だが、肌が合わず日活に移った(小津映画は苦手だと広言している)。だが意味の分からぬ作品を撮るなと日活社長・堀久作の怒りを買い解雇。日活の対応に清順ファンは決起、鈴木清順問題共闘会議なるものまで巻き起こった。学生運動華やかなりし頃である。だが本人は鷹揚に構え、その後10年間メガホンを取らなかった。

1977年、梶原一騎の協力のもと《悲愁物語》で再帰。そして状況劇場にも出入りしていた異端のプロデューサー荒戸源次郎(荒戸もまた昨年末に亡くなった)と組み、移動テント「シネマ・プラセット」で《ツィゴイネルワイゼン》を興行、完全復活を果たした。

常に時代を片隅から睥睨し、お上を挑発しながらも、本人はどこ吹く風。こうしたギャップが、ファンの琴線に響くのだろう。

大正三部作は娯楽映画の足枷から解き放たれた奔放すぎる映画で、正直言ってストーリーを追えたためしがない。だがうつろうイメージは鮮烈で、すこぶる刺激的だ。話は分からなくとも、おもしろいことくらいは分かる。

だがファンの中には日活時代の無国籍やくざ映画や、文芸映画の数々を推す者も多いようだ。清順は異端の映像作家だが、娯楽映画の手練れでもある。あふれる躍動感に、職人監督としても突出していることが伝わってくる。

日活時代が清順の裁量の時代なのか、やはり大正三部作が最高傑作なのか。清順と聞いて水戸黄門を思い浮かべるわたしのような半端者には、その是非を問う資格はない。

しかしそもそもそのような、どちらがよくてどちらがよくないという、自己所有欲を満たすようなつばぜり合いは、あまりおもしろいとは思えない。清順は日活時代は日活の形式を、大正三部作はまた別の形式を拝借していただけではないかと思うからだ。

わたしの抱く清順映画のイメージは、推理小説に似ている。

3

鈴木清順と鮎川哲也には、何の関連もない(たぶん)。だが清順と推理小説には、関連がないこともない。

鈴木清順と鮎川哲也には、何の関連もない(たぶん)。だが清順と推理小説には、関連がないこともない。

日活映画はミステリやサスペンスも多かったから、いきおい原作の多くを推理小説に求めることとなる。清順も松本清張、鷲尾三郎、島田一男、菊村到、大藪晴彦などから材を採っていた。日活をクビになった問題の作品《殺しの烙印》は、ギャビン・ライアルやリチャード・スタークを勝手に翻案している。

さて、推理小説とは何だろうか。答えは色々あるが、ここではこう言い切ってみたい。推理小説とは、形式であると。

多かれ少なかれ小説とか映画とか表現の類は形式という問題とつかず離れずにあるものだが、推理小説ほど形式的なジャンルはそうそうない。ある推理作家は、「すべてのミステリはメタミステリだ」と断言した。簡単に言えば、同じトリックを二度使うのは御法度だから、推理小説をひとつ書くにも、すべての推理小説を参照項としなくてはいけないというわけだ。

推理小説なんてただのパズルだろうと思う人もいるかもしれない。たしかにそういう類もある(それはそれで、デコラティヴな洋菓子のように美味なのだが)。だが推理小説が、形式を変えながら多様なテーマを扱ってきたことを見落としてはいけない。

エドガー・アラン・ポーが1841年に推理小説を「発明」した時は、合理的思考・科学的知識によって、前世紀までの無知や偏見を白日のもとに晒すことが目的だった。知の啓蒙としてのミステリ。その思想の最高の収穫が、コナン・ドイルのホームズ譚であることは言うまでもない。

20世紀に突入し、ダシール・ハメットの手によって、ミステリは、暗黒街に蠢く者たちの生態や、血で血を洗うギャングたちの抗争を活写する暗黒小説として生まれ変わった。ハメットの生み出した形式は、ハードボイルドと呼ばれるようになった。

以降ミステリは、ロス・マクドナルドの手によって家族の悲劇を浮き彫りにし、ジェイムズ・エルロイによってアメリカ戦後史の暗部に分け入り、トマス・ハリスが「私」の闇を抉りだし――と、その形式は時代を反映しながら変容していった。

そして映画人たちもその形式を拝借し、フィルムノワールとしてフランスの知識人に愛されたり、ハメットに触発された黒澤明が《用心棒》を撮ったりと、映画に欠かせない「形式」となっていく。日活映画や、清順の作品も、その例外ではない。

4

推理小説の形式のひとつに、アンチ・ミステリというシロモノがある。定義は難しいが、ミステリであること自体を主題としたミステリ――といったところだろうか。

推理小説は形式である。極端にいえば、形式さえあれば、結末も必要ない。結末のない推理小説。それは出口のない迷宮だ。

ポーが開発した推理小説という形式は、事件によって規定の世界の常識を一度崩壊させ、その後に名探偵の合理的な推理によって、世界の秩序を復活させるというものだ。だが最良の推理小説が生み出す崩壊のヴィジョンは、つまらない常識や秩序よりも、むしろ魅力的に映る。

ミステリに魅せられた非・ミステリ作家に、アルゼンチンの盲目の文豪、ボルヘスがいる。自身もわずかに推理小説を発表しているが、衒学的かつ幻想的な味わい、巧妙な構造で、どれもアンチ・ミステリと呼べる内容だ。だが《死とコンパス》などの、合理的知識が野蛮な知によって描き替えられる様は、「生きる図書館」とでもいうべきクールなボルヘスの中にも、ラテンアメリカの猥雑さが息衝いていることが分かる。

形式を愛し、観客や映画会社のみならず、映画それ自体をも挑発した鈴木清順の作品は、アンチ・ミステリの如きではないだろうか。合理的な回答などない。正解はないが、間違いもない。

日活映画も大正三部作も、何がよいも悪いもない。映画だって煎じ詰めれば形式だ。ボルヘスの短編集を開くようなもので、男の汗が匂い立つようなギャングを描く掌編もあれば、知の大伽藍のような銘品もある。見えかたが多少異なるだけだ。

ひとつだけ共通点があるとすれば、大正時代へのノスタルジーだろう。清順の中で、大正という時代はいつまでも傍らにあったのだろう。時代と反りが合わないまま、架空の「大正」を仮構していったものとして、清順映画は「読まれて」もいいのではないか。

鎌倉の片隅に開いた、架空の「大正」という迷宮への入り口。鈴木清順というと、あの夏のミルクホールを思い出す。

しかし記憶が、それ以上の確かな輪郭を描いてくれない。S氏とそこで、何を話したのだろう。わたしがボルヘスと百閒を読むようになったのは澁澤龍彦の本がきっかけで、鎌倉にある澁澤の墓も探したのだが、どうしてか見つからなかった。もはや何もかもあやふやだ。すべては鎌倉の夏の胡乱な記憶の中で溶け、混濁している。

——————————————

noirse

同人誌「ビンダー」、「セカンドアフター」に映画/アニメ批評を寄稿