小人閑居為不善日記|デヴィッド・ボウイの「チェンジ」|noirse

デヴィッド・ボウイの「チェンジ」

text by noirse

これからメルキュール・デザールさんに毎月短文を寄稿することになりました。クラシックについては門外漢ですが、ロックやポップスなどのチャート系の音楽や、映画やたまには美術などについて、つれづれなるままに、日暮らし、モニターに向かひて、 心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、 あやしうこそものぐるほしけれ。暇つぶしのお供にでも是非ひとつ、ご笑覧頂ければ幸いです。

1.

時期を逸した話で恐縮だが、わたしは年末の雰囲気が好きで、大晦日は毎年欠かさず紅白を見て過ごしている。昨年の目玉のひとつ、X-JAPAN、ザ・イエロー・モンキー、椎名林檎などのベテランのロック勢をぼんやりと眺めながら、わたしはデヴィッド・ボウイのことを思い出していた。

ボウイの魂が地球から旅立って1年の歳月が経った。だが死の前日に発表された遺作『★(ブラック・スター)』は内外の各音楽誌の年間ベストに次々とランクインし、現在、天王洲で回顧展も開催されているなど、死後も注目は高まるばかりだ。

ボウイの魂が地球から旅立って1年の歳月が経った。だが死の前日に発表された遺作『★(ブラック・スター)』は内外の各音楽誌の年間ベストに次々とランクインし、現在、天王洲で回顧展も開催されているなど、死後も注目は高まるばかりだ。

ボウイの何がそこまでの評価を集めたのだろうか。ボウイは、こと音楽面においては、画期的なアイデアをシーンに持ち込んだとか、イノベーションを起こしたというタイプではない。その点では、いつも流行を追いかける側だった。けれど、その「変化」を恐れない精神こそが、ボウイに高い評価をもたらしたと言えるだろう。

ボウイと言えば、未だに「グラム・ロック」の寵児としての印象が強いようだ。X-JAPANもザ・イエロー・モンキーも、化粧を施し、きらびやかな衣装を身にまとい、中性的なヴィジュアルを前面に押し出した、この頃のボウイの影響が色濃く認められるバンドたちだ。

だがボウイは、グラム・ロック衰退後も常にファッションの先端を意識し、自らのイメージをカメレオンのように変えていった。それに伴い音楽性も、季節ごとに服を取り替えるように、次々と脱ぎ捨てていった。ときには失敗もしたが、結果的にその「変化」が、彼を最後までシーンの第一線に位置することを許した。

変化を続けたボウイのキャリアの中でも、最も高い評価を集めるのが「ベルリン時代」だ。

変化を続けたボウイのキャリアの中でも、最も高い評価を集めるのが「ベルリン時代」だ。

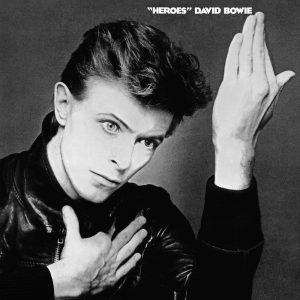

1970年代後半、冷戦の最中。ボウイは西ベルリンへ活動を移し、『ロウ』『ヒーローズ』『ロジャー』の「ベルリン三部作」を完成させた。

この時期の代表曲は、何と言っても<ヒーローズ>(1977)だ。1987年、ボウイは西ベルリンでコンサートを開き、ベルリンの壁によって引き裂かれた恋人を描いた、この曲を歌った。ボウイの歌声は壁の向こうまで届き、ベルリン統合の気運を高めたと言う。1週間後、レーガンはゴルバチョフに壁の撤去を打診、それは2年後に実現した。ボウイの存在がベルリンの壁崩壊のきっかけと言われる由縁だ。

美談である。だが、実際のところボウイの行為が壁崩壊にどれほどの影響をもたらしたのかはよく分からない。「音楽には世界を変える力がある」とは巷間よく聞く言葉だが、それを素直に信じるのは、あまりにナイーヴすぎるだろう――。

とは、わたしは思っていない。音楽に、現実を動かす力がないとは思わない。しかし、それはいい意味だけではない。

2.

ベルリンに移る直前、ボウイはスキャンダルに追われていた。人前でナチス式の敬礼を披露してしまったからだ。当時ボウイは、「高潔なアーリア人種」という設定の「シン・ホワイト・デューク」というキャラクターを演じていたが、ナチの格好でステージに立ったり、ヒトラー賛美とも取れる発言を繰り返しており、マスコミはボウイを批難した。

これを英国人らしいブラック・ジョークと取る人もいる。実際、スターらしい慢心と、虚々実々の毎日がもたらした、行き過ぎた悪ノリなのだろう。ベルリンでの一連の活動は、ナチを演じた反省という意もあったのではないか。

これこそボウイの本質である「変化」の副作用だ。ナチの賛美者に変身したすぐあとに、ベルリン統合を促す平和の大使として振る舞って見せる。この一連の「変化」は、何よりデヴィッド・ボウイ的だったと言えよう。

ボウイを批判したいわけではない。注視したいのは、聡明な音楽家を惑わせ、それを許容し、熱狂する聴衆を生む、「音楽の力」だ。

「音楽は世界を変える」という言葉が的外れに思えないのはその点にある。最も有名な事例は、それこそナチだろう。ヒトラーやゲッペルスは、映画や音楽を駆使し、国民を動員していった。

ボウイのケースはよく、ヒトラーのケースは悪い。そう仕分けていけばよいのだろうか。だが現実はそう単純ではない。

3.

ロックには反体制のイメージが強い。だがわたしは、それは虚構だと考えている。

ロックンロールが誕生した1950年代半ば、不良の象徴と言えばエルヴィス・プレスリーだった。だがエルヴィスは、好感度アップのため陸軍に入隊したし、その後もニクソンを支持、ベトナム戦争にも賛意を示していた。

その後はどうか。たしかに60年代は、多くのミュージシャンが戦争に反対し、反体制ののろしを揚げた。だがあえて突き放していえば、それは反体制に立つことが、当時のブームだったからだ。

たとえば、パンク・ロックも反抗のイメージが強いが、パンクのオリジネイターのひとり、ジョニー・ラモーン(ラモーンズ)は、ゴリゴリの極右だった。やはり秩序とは縁の遠そうなハード・ロックやヘヴィ・メタルの中にも、アリス・クーパーなど共和党支持者は多い。ハードコア・パンクやデス・メタル勢の中には、ネオナチ信奉者すらめずらしくない。「ロック=反体制」という構図は、先入観に過ぎないことが分かるだろう。

もっと複雑な例もある。ボウイと並ぶカリスマ、ブルース・スプリングスティーンは、一貫して熱心な民主党支持者として知られている。オバマの大統領就任式典ではパフォーマンスも行ったし、大統領自由勲章も授与されている。

スプリングスティーンはデビュー当時から、俗にレッドネックとか、ホワイト・プアなどと呼ばれる白人貧困層の気持ちを代弁する歌を書き続けた。移民にも寄り添い、彼らの過酷な状況を歌った。白人の若者はスプリングスティーンに熱狂し、「ボス」と慕った。スプリングスティーンは、「ロック=反体制」の代表格と呼べるだろう。

しかし昨年、当然のようにヒラリー陣営についたスプリングスティーンに、多少の違和感を抱かざるを得なかった。トランプの熱狂的な支持基盤に、白人貧困層が多かったことは周知の通り。その中には、スプリングスティーンのリスナーも多いはずだ。「ボス」が民主党への支持を呼びかけても、ファンのうち一定数は、トランプへ投票しただろう。

「ボス」のメッセージは、彼らには届かない。スプリングスティーンが代弁しようという聴衆の気持ちは、すでに彼の理想からは離れている。逆に言えば、スプリングスティーン自身が、代弁していたはずの白人貧困層から離れているとも考えられよう。

移民についても同様だ。トランプ支持者には、中流以上のヒスパニックも多い。ヒスパニックが移民蔑視発言の多いトランプ支持に廻るのは不思議に思えるかもしれないが、不法移民と、アメリカ国籍を取得し、「真面目に」働いている自分たちを一緒にしないでほしい、と彼らは考えている。

スプリングスティーンだけではない。レディ・ガガやビヨンセなど、ヒラリーの集会には多くのリベラルなミュージシャンが集結し、歌った。しかし結果はご覧の通りだ。もし音楽に世界をよい方向へ変革する「力」があったとしても、その効果は、減退し、分断されつつあるのだ。

4.

日本ではどうだろうか。紅白で話題をさらった椎名林檎は、かつて「歌舞伎町の女王」の異名を取り、きわどいイメージを振り撒いていたが、いまでは東京五輪の推進者だ。ファンの中には、違和感を抱いたり、裏切られたと思う人もいるかもしれない。

しかしそれを、変質だとか、ましてや「ロックらしくない」などとはけっして言えない。それは先入観に過ぎないからだ。むしろロックは、熱狂や陶酔を促す性質上、体制側にこそ相性のよい音楽なのかもしれない。

ボウイや椎名林檎の「変化」を問い質すことには、さしあたって興味はない。重要なのは、音楽に限らず、所定の表現や思考が帯びてしまったイメージや幻想を払拭し、本来どのような意味を持っていたのか、これからどのような効果を与えていくのか、見極めることではないだろうか。

ロックという音楽は、いまも古い地図を大事に抱えたままでいる。「断絶」という言葉が急速にクローズアップされているが、ロックはそれをなかったことにして突き進んできた。そろそろ描き替えてもいい頃合いのはずだ。

ボウイの初期の代表作に、<チェンジズ>(1971)という曲がある。ボウイがいなくなってからの1年間は、同じように「チェンジ」を謳った大統領の意思が覆った年でもあった。

時間はぼくを変えるかもしれない/だけどぼくは時間に追いつくことはできない

(Time may change me. But I can’t trace time)

ボウイが歌った「チェンジ」とは何だったのか。いま、何が「チェンジ」しつつあるのか。ボウイの問いかけは、2017年のいまこそ、重みを持って響いて聞こえてこないだろうか。

———————————

noirse

同人誌「ビンダー」、「セカンドアフター」に映画/アニメ批評を寄稿